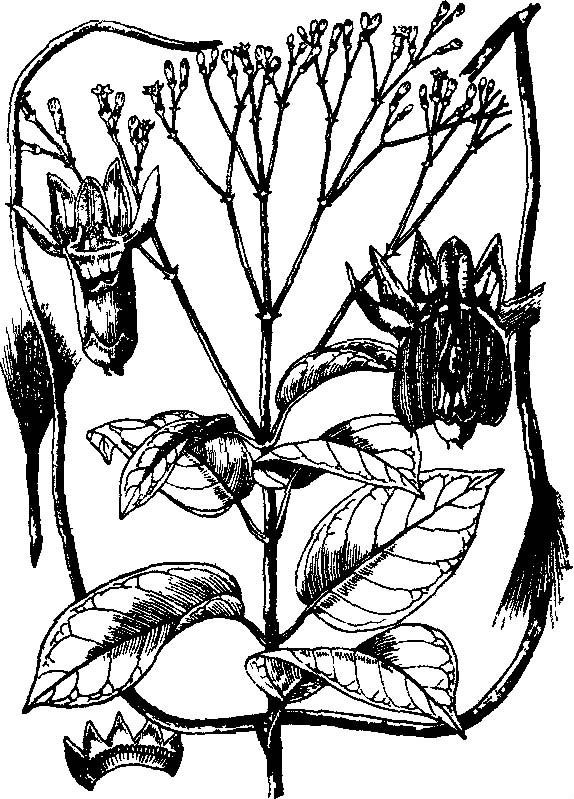

帘子藤

帘子藤,中药名。为夹竹桃科帘子藤(Pottsialaxiflora(Blume)O.Ktunze)以根、茎、乳汁入药。分布于贵州、云南、广西、广东、湖南、江西和福建等省区。味苦、辛,性微温。归肝、肾经。具有活血通络,祛风除湿的功效。常用于风湿痹痛,腰骨酸痛。

别名

腰骨藤、长角胶藤

药味

苦、辛

药性

微温

归经

苦、辛,微温。肝、肾经

分类

-

产地

-

功能

活血通络,祛风除湿。

主治

风湿痹痛,腰骨酸痛。

别名

花拐藤、腰骨藤、长角胶藤

来源

夹竹桃科帘子藤Pottsia laxiflora (Blume) O. Ktunze,以根、茎、乳汁入药。

生境分布

长江以南各省区。

功能主治

主治腰骨酸痛,贫血。

摘录

《全国中草药汇编》

中国医药信息查询平台: 帘子藤

功效作用

功能

活血通络,祛风除湿。

主治

风湿痹痛,腰骨酸痛。

用法用量

内服煎汤,10~20g

临床应用

相关配伍

1.腰骨酸痛:帘子藤20g,石楠藤15g,白花油麻藤15g,水煎服。

2.贫血:帘子藤20g,炖乌骨鸡服。

加工炮制

采收加工

全年均可采,洗净,切片,晒干或鲜用。

植物学信息

植物种属

竹桃科帘子藤。

形态特征

常绿攀援灌木,长达9米;枝条柔弱,平滑,无毛,具乳汁。叶薄纸质,卵圆形、椭圆状卵圆形或卵圆状长圆形,长6-12厘米,宽3-7厘米,顶端急尖具尾状,基部圆或浅心形,两面无毛;叶面中脉凹入,侧脉扁平,叶背中脉和侧脉略凸起,侧脉每边4-6条,斜曲上升,至叶缘前网结;叶柄长1.5-4厘米。总状式的聚伞花序腋生和顶生,长8-25厘米,具长总花梗,多花;花梗长0.8-1.5厘米;花萼短,裂片宽卵形,外面具短柔毛,内面具腺体;花冠紫红色或粉红色,花冠筒圆筒形,长4-5毫米,宽2.5毫米,无毛,花冠裂片向上展开,卵圆形,长约2毫米,宽1.5毫米;雄蕊着生在花冠筒喉部,花丝被长柔毛,花药箭头状,伸出花冠筒喉部之外,腹部中间粘连在柱头上,顶端渐尖,基部具耳;子房被长柔毛,由2枚离生心皮组成,花柱中部加厚,柱头圆锥状,每心皮有胚珠多颗;花盘环状,5裂,围绕子房周围。蓇葖双生,线状长圆形,细而长,下垂,长达40厘米,直径3-4毫米,绿色,无毛,外果皮薄;种子线状长圆形,长1.5-2厘米,直径1.5毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长2-2.5厘米。花期4-8月,果期8-10月。果实长而细,且数量多,下垂有如门帘,故广西十万大山居民称之为“帘子藤”。

分布区域

分布于贵州、云南、广西、广东、湖南、江西和福建等地。

生长环境

生于海拔200-1600米的山地疏林中,或湿润的密林山谷中,攀援树上或山坡路旁、水沟边灌木丛中。