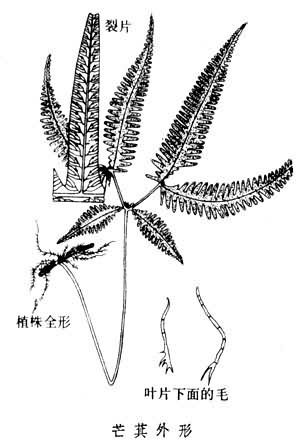

芒萁

芒萁,中药材名。本品为蕨类里白科芒萁属植物芒萁Dicranopterisdichotoma(Thunb.)Bernh.以全草或根状茎入药。四季可采,鲜用或晒干。功能主治为:清热利尿,化瘀,止血。用于鼻衄,肺热咳血,尿道炎,膀胱炎,小便不利,水肿,月经过多,血崩,白带;外用治创伤出血,跌打损伤,烧烫伤,骨折,蜈蚣咬伤。

别名

蕨箕、芒萁骨、路萁、狼萁、小黑白。

药味

苦、涩

药性

平

归经

苦、涩,平。

分类

-

产地

-

功能

清热利尿,化瘀,止血。

主治

用于鼻衄,肺热咳血,尿道炎,膀胱炎,小便不利,水肿,月经过多,血崩,白带;外用治创伤出血,跌打损伤,烧烫伤,骨折,蜈蚣咬伤。

别名

蕨箕、芒萁骨、路萁、狼萁、小黑白

来源

蕨类里白科芒萁属植物芒萁Dicranopteris dichotoma (Thunb.)Bernh.以全草或根状茎入药。四季可采,鲜用或晒干。

性味

苦、涩,平。

功能主治

清热利尿,化瘀,止血。用于鼻衄,肺热咳血,尿道炎,膀胱炎,小便不利,水肿,月经过多,血崩,白带;外用治创伤出血,跌打损伤,烧烫伤,骨折,蜈蚣咬伤。

用法用量

根状茎或茎心0.5~1两,全草1~2两;外用全草(或根状茎或茎心)捣烂敷,或晒干研粉敷患处。

备注

(1)同属植物铁芒萁(铁郎萁)Dicranopteris linearis (Burm.)Underw.形态相似,性效相同。

摘录

《全国中草药汇编》

中国医药信息查询平台: 芒萁

功效作用

功能

清热利尿,化瘀,止血。

主治

用于鼻衄,肺热咳血,尿道炎,膀胱炎,小便不利,水肿,月经过多,血崩,白带;外用治创伤出血,跌打损伤,烧烫伤,骨折,蜈蚣咬伤。

用法用量

根状茎或茎心0.5~1两,全草1~2两;外用全草(或根状茎或茎心)捣烂敷,或晒干研粉敷患处。

植物学信息

形态特征

植株通常高45-90-(120)厘米。根状茎横走,粗约2毫米,密被暗锈色长毛。叶远生,柄长24-56厘米,粗1.5-2毫米,棕禾秆色,光滑,基部以上无毛;叶轴一至二(三)回二叉分枝,一回羽轴长约9厘米,被暗锈色毛,渐变光滑,有时顶芽萌发,生出的一回羽轴,长6.5-17.5厘米,二回羽轴长3-5厘米;腋芽小,卵形,密被锈黄色毛;芽苞长5-7毫米,卵形,边缘具不规则裂片或粗牙齿,偶为全缘;各回分叉处两侧均各有一对托叶状的羽片,平展,宽披针形,等大或不等,生于一回分叉处的长9.5-16.5厘米,宽3.5-5.2厘米,生于二回分叉处的较小,长4.4-11.5厘米,宽1.6-3.6厘米;末回羽片长16-23.5厘米,宽约4-5.5厘米,披针形或宽披针形,向顶端变狭,尾状,基部上侧变狭,篦齿状深裂几达羽轴;裂片平展,35-50对,线状披针形,长1.5-2.9厘米,宽3-4毫米,顶钝,常微凹,羽片基部上侧的数对极短,三角形或三角状长圆形,长4-10毫米,各裂片基部汇合,有尖狭的缺刻,全缘,具软骨质的狭边。侧脉两面隆起,明显,斜展,每组有3-4(5)条并行小脉,直达叶缘。叶为纸质,上面黄绿色或绿色,沿羽轴被锈色毛,后变无毛,下面灰白色,沿中脉及侧脉疏被锈色毛。孢子囊羣圆形,一列,着生于基部上侧或上下两侧小脉的弯弓处,由5-8个孢子囊组成。

分布区域

产江苏南部、浙江、江西、安徽、湖北、湖南、贵州、四川、西康、福建、台湾、广东、香港、广西、云南。日本、印度、越南都有分布。

生长环境

生强酸性土的荒坡或林缘,在森林砍伐后或放荒后的坡地上常成优势的中草羣落。

生长见习

喜酸性土壤,生于林、果园、茶园、路埂。

繁殖方式

常以孢子繁殖。

栽培技术

以分株为主

病虫防治

于春季新叶抽生前将带有2~3片老叶的根茎切断,栽植后,另成新株。穴内施以基肥,栽后充分浇水。待抽生新叶后,任其生长。