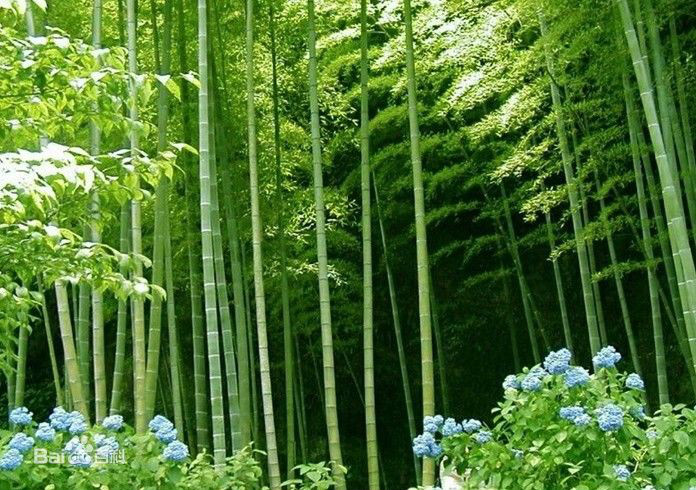

毛竹

毛竹,中药名。为竹亚科植物毛竹Phyllostachysheterocycla(Carr.)Mitfordcv.Pubescens的叶。具有清热利尿,止吐的功效。主治烦热口渴,小儿疳积,小儿发热,高热不退,呕吐。

别名

南竹、猫头竹

药味

味甘、淡、微涩

药性

平

归经

味甘、淡、微涩,性平

分类

-

产地

-

功能

清热利尿,止吐。

主治

烦热口渴,小儿疳积,小儿发热,高热不退,呕吐。

别名

江南竹、孟宗竹、南竹、茅竹、猫头竹、狸头竹

来源

禾本科毛竹Phyllostachys pubescens Mazel ex H.de Lehaie,以叶、根状茎(竹鞭)、笋入药。

生境分布

长江以南各省。

性味

甘、淡,微涩,寒。

功能主治

清热,利尿,活血,袪风。

叶:主治烦热口渴,小儿发热,高热不退,疳积。

根状茎:治关节风痛。

鲜笋配方:外治火器伤。

用法用量

叶0.5~1两,根状茎2~5两,鲜笋外用适量,捣烂敷患处。

摘录

《全国中草药汇编》

中国医药信息查询平台: 毛竹

功效作用

功能

清热利尿,止吐。

主治

烦热口渴,小儿疳积,小儿发热,高热不退,呕吐。

用法用量

用量20-30g。

加工炮制

采收加工

夏秋采收,叶晒干。

植物学信息

植物种属

竹亚科刚竹属毛竹。

形态特征

竿高达20m,粗可达20cm,幼竿密被细柔毛及厚白粉,箨环有毛,老竿无毛,并由绿色渐变为绿黄色;基部节间甚短而向上则逐节较长,中部节间长达40cm或更长,壁厚约1cm;竿环不明显,低于箨环或在细竿中隆起。箨鞘背面黄褐色或紫褐色,具黑褐色斑点及密生棕色刺毛;箨耳微小,繸毛发达;箨舌宽短,强隆起乃至为尖拱形,边缘具粗长纤毛;箨片较短,长三角形至披针形,有波状弯曲,绿色,初时直立,以后外翻。末级小枝具2-4叶;叶耳不明显,鞘口繸毛存在而为脱落性;叶舌隆起;叶片较小较薄,披针形,长4-11cm,宽0.5-1.2cm,下表面在沿中脉基部具柔毛,次脉3-6对,再次脉9条。花枝穗状,长5-7cm,基部托以4-6片逐渐增大的微小鳞片状苞片,有时花枝下方尚有1-3片近于正常发达的叶,当此时则花枝呈顶生状;佛焰苞通常在10片以上,常偏于一侧,呈整齐的覆瓦状排列,下部数片不孕而早落,致使花枝下部露出而类似花枝的柄,上部的边缘生纤毛及微毛,无叶耳,具易落的鞘口繸毛,披针形至锥状,每片孕性佛焰苞内具1-3枚假小穗。

分布区域

自秦岭、汉水流域至长江流域以南各省。

生长环境

生于山地、山坡、疏林。