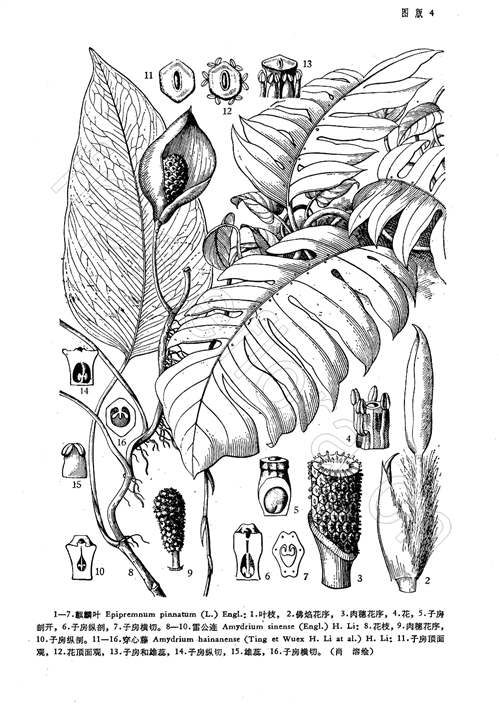

雷公连

大医药、大软筋藤、九龙上调、野红苕、青藤、雷公药、风湿药

始载于《新华本草纲要》。

药材基源:为天南星科植物雷公莲的全株。

拉丁植物动物矿物名:Amydrium sinense (Engl.) H. Li.[Epipremnopsis sinensis(Engl)H.Li;Scindapsus sinensis Engl.]

采收和储藏:全年均可采收,鲜用或切片晒干。

生态环境:附生于常绿阔叶林中树干上或石崖上。

资源分布:我国特有,分布于西南及湖北、湖南、广西等地。

雷公连,附生藤本。茎较细弱,粗3-5mm,借气生根紧贴于树干上,节间长3-5cm。叶柄上面具槽,基部扩大,长8-15cm,上部有长约1cm的关节,叶柄鞘达关节,撕裂状脱落;叶片革质,表面亮绿色,背面黄绿色,镰状披针形,全缘,基部宽楔形至近圆形,长13-23cm,宽5-8cm,常一侧为另一侧宽的2倍;中肋表面平坦,背面隆起,侧脉与中肋成30度锐角斜伸,然后弧形上升,边缘连接,细脉网状。花序柄淡绿色,长约5.5cm;佛焰苞肉质,蕾时绿色,席卷为纺锤形,上端渐尖,长约7cm,中部粗2.2cm,盛花时展开成短舟状,近卵圆形,长约8-9cm,黄绿色至黄色;肉穗花序倒卵形,长约4cm,粗约1.8cm,梗长0.5-1cm。花两性,子房顶部五至六边形,柱头无柄;花丝基部宽,长约4mm,药隔线形,药室长圆形,从顶部外向纵裂。浆果绿色,成熟时黄色、红色,味臭。种子1-2颗,棕褐色,倒卵状肾形,长约2mm。花期6-7月,果期7-11月。

味辛;微苦;性凉

舒筋活络;祛瘀止痛。主风湿麻木;心绞痛;骨折;跌打损伤

内服:煎汤,9-15g。

《新华本草纲要》:全株:味辛、微苦、性凉。有祛瘀生新、镇痛的功能。用于骨折、跌打、心绞痛。

中国医药信息查询平台: 雷公连

功效作用

临床应用

1、治心绞痛:雷公连末一钱,兑淘米水服。(《贵州民间药物》)

2、治骨折:雷公连捣烂拌酒糟炒热,先将骨折处复位,再包上药。(《贵州民间药物》)