细花丁香蓼

细花丁香蓼,中药名。为柳叶菜科植物细花丁香蓼LudwigiaperennisL.的全草。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南等地。具有清热解毒,杀虫止痒之功效。用于咽喉肿痛,口舌生疮,乳痈,疮肿,肛门瘙痒。

用于咽喉肿痛,口舌生疮,乳痈,疮肿,肛门瘙痒。

小花水丁香(《台湾植物志》)。

始载于《广西植物名录》。

药材基源:为柳叶菜科植物细花丁香蓼的全草。

拉丁植物动物矿物名:Ludwigia perennis L[L.caryo-phylla(Lam.) Merr. Et Metc.]

采收和储藏:夏秋采收地上部分,洗净,切段,鲜用或晒干。

生态环境:生于田边、路旁或沼泽地。

资源分布:分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南等地。

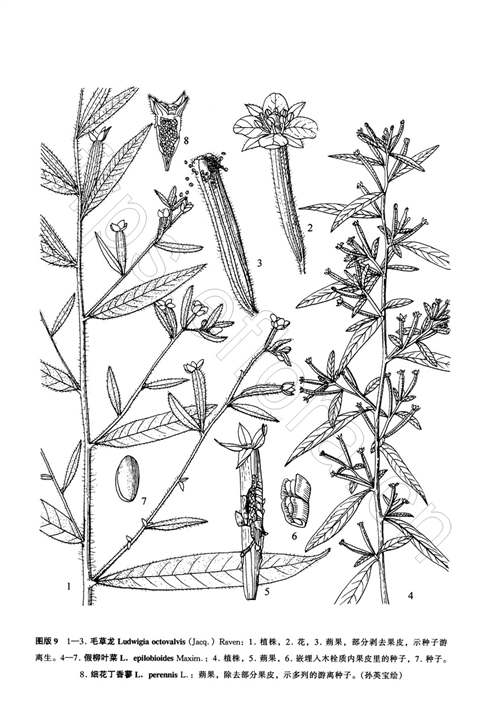

一年生草本,高10-30cm。茎直立,通常无毛。叶互生;叶柄长3-13mm;叶片狭披针形,长2-5(-10)cm,宽5-12mm,两面无毛。花两性,单生于叶腋,黄色;萼筒与子房贴生,裂片4,宿存,披针形,长约2mm,外面多少被毛;花瓣4,近矩圆形,长约2-2。5mm,早落;雄蕊4;子房下位,花柱长约1mm,柱头头状。蒴果圆柱形,绿以而稍带淡紫色,长5-9mm,直径3-4mm,近无毛,具多数种子。

本品对金黄色葡萄球菌有杀灭作用,对大肠杆菌、绿脓杆菌有抑制作用。

叶微苦;淡;性寒

清热解毒;杀虫止痒。主咽喉肿痛;口舌生疮;乳痈;疮肿;肛门瘙痒

外用:适量,煎汤熏洗或捣敷。

《新华本草纲要》:全草:性凉,味淡。有清热解毒,凉血消肿,去腐生肌功能。用于咽喉肿痛,口腔炎、乳腺炎、天泡疮、发烧、痈疮疖肿。

中国医药信息查询平台: 细花丁香蓼

功效作用

清热解毒,杀虫止痒。

用于咽喉肿痛,口舌生疮,乳痈,疮肿,肛门瘙痒。

外用:适量,煎汤熏洗或捣敷。

尚不明确。

本品对金黄色葡萄球菌有杀灭作用,对大肠杆菌、绿脓杆菌有抑制作用。

《新华本草纲要》:“全草:性凉,味淡。有清热解毒,凉血消肿,去腐生肌功效。用于咽喉肿痛,口腔炎、乳腺炎、天泡疮、发烧,痈疮疖肿。”词条图册更多图册

临床应用

治钩虫性皮炎:取干细花丁香蓼30-60(鲜品250-500g),加适量清水,煮沸15min,倒出药液,先趁热熏蒸患部,并用净布蘸浸药液行局部热敷,待药液稍冷时,将患肢放在药液中浸泡。每次熏洗时间不少于1小时。为提高熏洗效果,可反复加热,或把药盆放在木炭炉上加热。[《新医学杂志》1978,(1):22]

加工炮制

夏秋采收地上部分,洗净,切段,鲜用或晒干。

植物学信息

柳叶菜科植物细花丁香蓼。

一年生直立草本,高(10-)30-80厘米,粗(2-)3-8毫米;茎常分枝,幼茎枝被微柔毛或近无毛,其余部分无毛或近无毛。叶椭圆状或卵状披针形,稀线形,长(3-)5-8(-10)厘米,宽(0.4-)0.7-1.6(-2.5)厘米,先端渐狭或长渐尖,基部狭楔形,侧脉每侧7-12条,在近边缘处不明显环结,两面无毛或近无毛,边缘有稀疏缘毛;叶柄长3-15毫米,两侧有下延的叶片形成柄翅;托叶很小,三角状卵形,长约1-2毫米,或完全退化。萼片4,稀5,卵状三角形,长2-3毫米,宽1-1.5毫米,无毛或疏被微柔毛;花瓣黄色,椭圆形或倒卵状长圆形,长1.4-2.5毫米,宽0.6-1.5毫米,先端圆形,基部楔形;雄蕊与萼片同数,稀更多,花丝长0.6-1.2毫米;花药宽椭圆状,径约0.4毫米,开花时以四合花粉授于柱头上;花柱与花丝近等长,柱头近头状,径0.4-0.5毫米,顶端微凹:花盘围以柱头基部,果时革质;子房近无毛或疏被微柔毛。蒴果圆柱状,果壁薄,长0.8-1.5厘米粗2.5-3.5毫米,带紫红色,后转淡褐色,顶端截形,果4室,熟时迅速不规则室背开裂;果梗长2-6毫米,常多少下垂。种子在每室多列,游离生,椭圆状或倒卵状肾形,长0.3-0.5毫米,径约0.2毫米,表面具褐色细纹线;种脊狭长,不明显,淡白色。花期4-6月,果期7-8月。

分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南等地。

福建、台湾、广东、海南、广西、云南等地。

生于田边、路旁或沼泽地。