铁海棠

《全国中草药汇编》:铁海棠

万年刺、千脚刺、鸟不宿、麒麟花、刺蓬花、刺仔花、有刺日日有

大戟科大戟属植物铁海棠Euphorbia milii Ch. des Moulins,以根和茎入药。全年可采,一般鲜用。

苦、涩,平。有小毒。

花:止血。用于功能性子宫出血。

茎、叶:拔毒消肿。外用治痈疮肿毒。

花10~15朵;外用适量,鲜茎、叶(去刺)捣烂敷患处。

《中药大辞典》:铁海棠

麒麟花(《中国植物图鉴》),老虎竻、狮子竻(《广州植物志》),玉麒麟、番鬼刺(《广西中药志》),海棠(《广西药植名录》),万年刺、霸王鞭、千脚刺、刺蓬花(《贵州草药》)。

《福建民间草药》

为大戟科植物铁海棠的茎叶、根及乳汁。全年可采,晒干或鲜用。

多栽培于庭圃。分布广东、广西、福建、贵州等地。

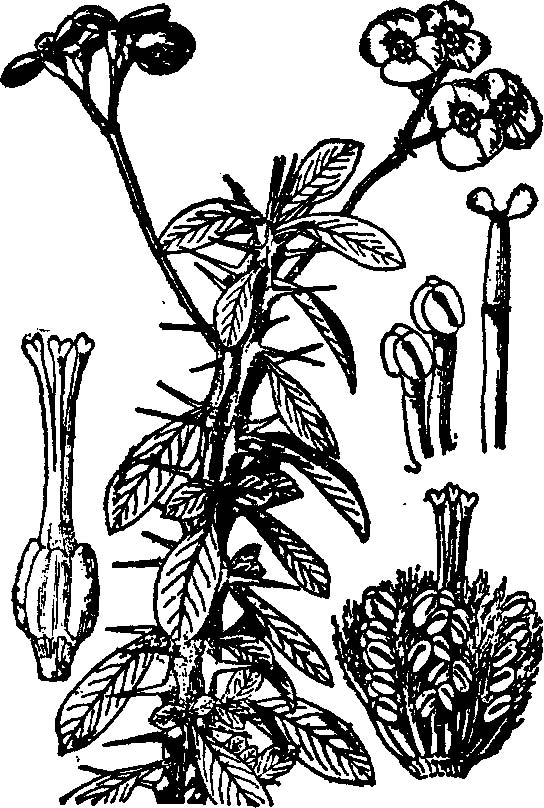

多年生肉质灌木。茎直立或攀援状,长可达1米;刺硬而尖,长1~2.5厘米,或5行排列于茎的纵棱上。叶互生,通常生于嫩枝上;倒卵形或矩圆状匙形,长2.5~5厘米,先端浑圆而具小凸尖,基部狭楔形而尖,全缘。杯状聚伞花序2~4个,排成具长柄的2歧聚伞状;苞叶鲜红色,阔卵形或肾形,长约8毫米,径10~12毫米;花单性,无花被,雌雄花同生于萼状总苞内;雄花多数,具雄蕊1;雌花单生于花序中央,子房上位,花柱3枚,柱头2裂。蒴果,3室。花期5~9月,果期6~10月。

本植物的花(铁海棠花)亦供药用,另详专条。

苦,凉,有毒。

①《福建民间草药》:"甘,平,有毒。"

②《广西中药志》:"味苦涩,性凉,有小毒。"

③《贵州草药》:"根:性平,味辛,有小毒。"

排脓,解毒,逐水。治痈疮,横痃,肝炎,大腹水肿。

①《福建民间草药》:"化痰排脓,消痈解毒。"

②《广西中药志》:"解疮毒,泻水气。治恶疮,横痃,大腹水肿。"

③《广西药植名录》:"全株:清凉,消炎,解毒。治肝炎,血积,热毒疮。"

内服:煎汤,鲜者3~5钱;或捣汁。外用:捣敷。

①治对口疮:鲜铁海棠茎叶,酌加红糖,捣烂外敷,日换一次。(《福建民间草药》)

②治横痃:鸡蛋一个,穿刺小孔,铁海棠汁十滴入蛋内,用湿沙纸包裹五层,煨热,连服二个。(《广西中药志》)

③治鱼口、便毒:万年刺根适量捣烂,加酒炒热,包患处。(《贵州草药》)

④治痈疮肿毒:铁海棠鲜根适量,捣烂同酒糟炒热敷患处。(《广西中草药》)

⑤治竹木刺入肉不出:铁海棠树液数滴,滴患处,待竹木刺露出皮肤,即可拔出。(《广西中草药》)

《中华本草》:铁海棠

麒麟刺、玉麒麟、番鬼刺、海棠、万年刺、霸王鞭、千脚刺、细龙骨、爬壁刺、独节枝。

出自 《福建民间草药》。《广西中药志》:铁海棠,服后可致腹泻,如泻多不止,服甘草水即止。

药材基源:为大戟科植物铁海棠的茎叶、根及乳汁。

拉丁植物动物矿物名:Euphorbia millii Ch.des Moulins[E.splendens Bojer.]

采收和储藏:全年可采,晒干或鲜用。

生态环境:多栽培于庭院和园圃。

资源分布:分布于福建、广东、广西、贵州、云南等地。

铁海棠 多刺灌木,高可达1m。茎直立或稍攀援状,刺硬而尖,长1-2.5cm,成5行排列于茎的纵棱上。叶互生,通常生于嫩枝上;无柄;叶片倒卵形或长圆状匙形,长2.5-5cm,先端浑圆而具凸起,基部渐狭,楔形。2-4个杯状聚伞花序生于枝端,排列成具长花序梗的二歧聚伞花序;总苞钟形,先端5裂,腺体4,无花瓣状附属物;总苞基部具2苞片,苞片鲜红色,倒卵状圆形,直径约10-12mm;花单性,雌雄花同生于萼状总苞内;雄花多数,具雄蕊1;雌花单生于花序中央,子房上位,花柱3枚,柱头2浅裂。蒴果扁球形。花期5-9月,果期6-10月。

性状鉴别 茎肉质,长可达20-80cm,绿色,有纵棱,棱上有锥状的硬刺,刺长l-2.5cm。叶片倒卵形至矩圆状匙形,长2.5-5cm,先端圆或具凸尖,基部渐狭呈楔形,黄绿色。气微,味苦、涩

茎含24-亚甲基环木菠萝烯醇(24-methylenecycloartenol),β-谷甾醇(β-sitosterol),β-香树脂醇乙酸酯(β-amyrin acetate),大戟醇(euphorbol),大戟醇二十六烷酸酯(e-uphorbol hexacosanoate),巨大戟萜醇三乙酸酯(ingenol triacetate),亭牙毒素(tiyatoxin),12-脱氧巴豆醇-13,20-二乙酸酯(12-deoxyphorbol-13,20-diacetate),铁海棠碱(milliamine)A、B、C、D、E、F、G、H、I。叶含24-亚甲基环木菠萝烯酸(24-ethylenecycloartenol),β-谷甾醇(β-sitosterol),大戟二烯醇(euphol)、大戟醉(euphorbol),12-去氧-4β-羟基巴豆醇-13-十二烷酸-20-乙酸二酯(12-deoxy-4β-hydroxyphorbol-13-dodecanoatee-20-acetate)、12-去氧-4β-羟基巴豆醇13-十八烷酸-20-乙酸二酯(12-deoxy-4β-hydroxyphorbol-13-octadecanoate-20-acetate)。根含铁海棠碱A、B。乳汁含a-香树脂醇(a-amyrin),12-去氧-4β-羟基巴豆醇-13-十二烷酸酯-20-乙酸酯(12-deoxy-4β-hydroxyphorbol-13-dode-canoate-20-acetate),12-去氧巴豆醇-13,20-二乙酸酯,β-谷甾醇,亭牙毒素。

入心经

味苦;涩;性凉;小毒

解毒;排脓;活血;逐水。主痈疮肿毒;烫火伤;跌打损伤;横痃;肝炎;水臌

内服:煎汤,鲜者9-15g;或捣汁。外用:适量,捣敷。

①治对口疮:鲜铁海棠茎叶,酌加红糖,捣烂外敷,日换一次。(《福建民间草药》)②治横痃:鸡蛋一个,穿刺小孔,铁海棠汁十滴入蛋内,用湿沙纸包裹五层,煨熟,连服二个。(《广西中药志》)③治鱼口、便毒:万年刺根适量捣烂,加酒炒热,包患处。(《贵州草药》)④治痈疮肿毒:铁海棠鲜根适量,捣烂同酒糟炒热敷患处。(《广西中草药》)⑤治竹木刺入肉不出:铁海棠树液数滴,滴患处,待竹木刺露出皮肤,即可拔出。(《广西中草药》)

1.《福建民间草药》:化痰排脓,消痈解毒。

2.《广西中药志》:解疮毒,泻水气。治恶疮,横痃,大腹水肿。

3.《广西药植名录》:全株:清凉,消炎,解毒。治肝炎,血积,热毒疮。

中国医药信息查询平台: 铁海棠

功效作用

1、《福建民间草药》:“化痰排脓,消痈解毒”

2、《广西中药志》:“解疮毒,泻水气。洽恶疮,横痃,大腹水肿。”

临床应用

1、治痈疮肿毒,铁海棠鲜根适量,捣烂同酒糟热敷患处。(《广西中药志》)

2、治对口疮,鲜铁海棠茎叶,酌加红糖,捣烂外敷,每日换1次。(《福建民间草药》)

3、治鱼口便毒,万年刺根适量捣烂,加酒炒热,包患处。(《贵州草药》)

4、治竹木刺入肉不出,铁海棠树液数滴,滴患处,待竹木刺露出皮肤,即可拔出。(《广西中草药》)

5、治烫火伤,铁海棠鲜叶适量,捣烂绞汁涂患处。(《福建药物志》)