蚬肉

蚬肉,中药名。为蚬科动物河蚬Corbiculafruminea(Muller)或其近缘动物的肉。我国大部分地区均有分布。具有清热,利湿,解毒之功效。用于消渴,目黄,湿毒脚气,疔疮痈肿。

用于消渴,目黄,湿毒脚气,疔疮痈肿。

《中药大辞典》:蚬肉

《唐本草》

为蚬科动物河蚬等的肉。

植物形态详"蚬壳"条。

日本蚬的提取物如注入犬的门静脉或股静脉后,血流中可出现腺甙类物质,肝静脉中最多,因此其主要释放部位当为肝脏。腺甙有促进淋巴流量的作用。

甘咸,寒。

①《唐本草》:"冷,无毒。"

②《本草拾遗》:"微毒。"

③《纲目》:"甘咸,冷,无毒。"

①《本草拾遗》:"多食发嗽及冷气,消肾。"

②《本草求原》:"遗浊勿食。"

清热,利湿,解毒。治消渴,目黄,湿毒脚气,疔疮痈肿。

①《唐本草》:"治时气,开胃,压丹石药及疔疮,下湿气。下乳,糟煮服良,生浸取汁,洗疔疮。"

②《日华子本革》:"去暴热,明目,利小便,下热气,脚气湿毒,解酒毒目黄,浸取汁服,主消渴。"

③《纲目》:"生蚬浸水,洗痘痈无瘢痕。"

④《本草求原》:"饮食中毒,黄蚬汤可解。"

内服:煎汤,1~3两;或煮食。外用:捣敷。

治疔疽恶毒:蚬肉杵烂,涂。(《外科集要》)

《中华本草》:蚬肉

出自《唐本草》

药材基源:为蚬科动物河蚬或其近缘动物的肉。

拉丁植物动物矿物名:Corbicula fluminea (Mvller)

采收和储藏:全年均可捕采,捕后置沸水中烫死,待壳张开,取肉,晒干。

生态环境:生活于河川、湖沼,多栖息于泥质的水底。

资源分布:我国大部分地区均有分布。

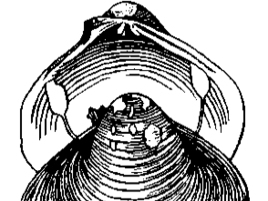

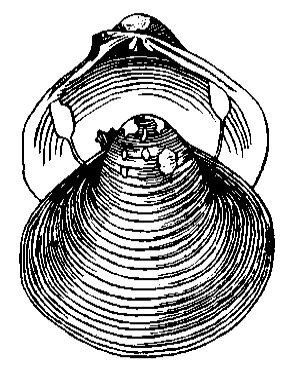

河蚬,贝壳中等大小,略呈正三角形。壳质稍厚而对硬。成体一般壳长40mm,壳高37mm,壳宽20mm。左、右两壳相等。壳顶被有暗褐色的壳皮,有时稍带黄色。表面生长纹轮状,较老个体壳顶常脱落而露出石灰质。壳内面紫白色。铰合部有主齿3枚,中央者最大。足大,呈舌状。

肉含苹果酸脱氢酶同功酶(malate dehydrogenase isoenzymes)。含叶黄素(lutein),叶黄素酯(lutein ester),β-胡萝卜素(β-carotene),丁酸(butyric acid),异丁酸(isobutyric acid),棕榈酸(palmitic acid),神经鞘氨醇硫酸酯(sphingosine sulfate),木糖(xylose),三甲胺(trimethylamine),维生素(vitamin)B12,脑甙脂(cerebroside)。还含蚬甾醇(corbisterol,7-dehydrostigmasterol)。

日本蚬的提取物如注入犬的门静脉或股静脉后,血流中可出现腺甙类(Adenin nucleotide)物质,肝静脉中最多,因此其主要释放部位当为肝脏。腺甙有促进淋巴流量的作用。

味甘;咸;性寒

清热;利湿;解毒。主消渴;目黄;湿毒脚气;疔疮痈肿

内服:煎汤,15-30g;或煮食。外用:适量,捣敷。

治疔疽恶毒:蚬肉杵烂,涂。(《外科集要》)

1.《唐本草》:治时气,开胃,压丹石药及疔疮,下湿气。下乳,糟煮服良。生浸取汁,洗疔疮。

2.《日华子本草》:去暴热,明目,利小便,下热气,脚气湿毒,解酒毒目黄,浸取汁服,主消渴。

3.《纲目》:生蚬浸水,洗痘痈无瘢痕。

4.《本草求原》:饮食中毒,黄蚬汤可解。

中国医药信息查询平台: 蚬肉

功效作用

清热,利湿,解毒。

用于消渴,目黄,湿毒脚气,疔疮痈肿。

内服:煎汤,15-30g;或煮食。外用:适量,捣敷。

不宜多服;虚寒滑遗者禁服。

1、促进淋巴流量。

2、抑制血细胞凝集作用。

3、促进造血功效及肝功效的恢复。

《纲目》:“生蚬浸水,洗痘痈无瘢痕。”

临床应用

1、治疔疽恶毒:蚬肉杵烂,除。(《外科集要》)

2、治反胃吐酸:田螺壳、蚬壳各适量。研细末,以米汁和匀,做成团,再烧存性,研细。以人参5g,砂仁3g。煎汤送服,每次25g,每日服2次。(《中国动物药》)

3、治疮毒:蚬壳粉。调胆汁涂。(《湖南药物志第5卷》)

加工炮制

全年均可捕采,捕后置沸水中烫死,待壳张开,取肉,晒干。

植物学信息

蚬科动物河蚬或其近缘动物。

河蚬又名:扁螺、黄蚬、沙蜊、金蚶、蟟蚌、蟟仔,贝壳中等大小,略呈正三角形。壳质稍厚而坚硬。成体一般壳长40mm,壳高37mm,壳宽20mm。左、右两壳相等。壳顶被有暗褐色的壳皮,有时稍带黄色。表面生长纹轮状,较老个体壳顶常脱落而露出石灰质。壳内面紫白色。铰合部有主齿3枚,中央者最大。足大,呈舌状。

生活于河川、湖沼,多栖息于泥质的水底。我国大部分地区均有分布。