樟脑

1、主要用于痧胀腹痛、吐泻、神昏、疥癣瘙痒、疮疡湿烂、寒湿脚气、牙痛、跌打伤痛等。

2、西医诊为急性胃肠炎、食物中毒证属湿浊中阻者,牙体或牙周疾病引起的疼痛、皮肤浅表的化脓性炎症、急性咽炎、急性扁桃体炎等证属热毒壅聚者,淋巴结结核、小儿中度营养不良证属痰结血瘀者,以及破伤风证属风毒外侵者。

《全国中草药汇编》:樟脑

为樟科樟属植物樟Cinnamomum camphora (L.)Presl.,以根、枝、叶及废材经蒸馏所得的颗粒状结晶。除春分至立夏期间含油较少外,其余时间均可采叶,用蒸馏法提取樟脑油。根含樟脑油最多,茎次之,叶更次。

辛,温。

通窍辟秽,温中止痛,利湿杀虫。用于寒湿吐泻,胃腹疼痛;外用治疥、癣、龋齿作痛。

1~5分,多入丸散或酒剂;外用适量。

《中药大辞典》:樟脑

韶脑(《神效方》),潮脑(《品汇精要》),脑子(《本经逢原》),油脑、树脑(《药材资料汇编》)。

《品汇精要》

为樟科植物樟的根、干、枝、叶,经提炼制成的颗粒状结晶。

主产台湾、贵州、广西、福建、江西、四川。此外,广东、浙江、安徽、云南、湖南等地亦产。

植物形态详"樟木"条。

纯品为雪白的结晶性粉末,或无色透明的硬块。粗制品略带黄色,有光亮。在常温中容易挥发,点火能发出多烟而有光的火焰,气芳香浓烈刺鼻,味初辛辣,后清凉。以洁白、纯净、透明、干爽无杂质者为佳。

以台湾产量最大,质量亦佳,称为"台冰"。

误服樟脑制剂可引起中毒。内服0.5~1.0克可引起眩晕、头痛、温热感,乃至兴奋、谵妄等。2.0克以上在一暂时性的镇静状态后,即引起人脑皮层的兴奋,导致癫痫样痉挛,最后可由于呼吸衰竭乃至死亡。内服7~15克或肌肉注射4克,可致命。中毒之治疗方法一般为对症治疗,因其在体内解毒快,故常可救活。

①局部作用

樟脑涂于皮肤有温和的刺激及防腐作用。用力涂擦有发赤作用;轻涂则类似薄荷。有清凉感,此巧由于刺激冷觉感受器的作用。它还有轻度的局部麻醉作用。对于胃肠道粘膜,樟脑有刺激作用,使胃部感到温暖及舒适,大量则能产生恶心及呕吐。临床上用樟脑擦剂有镇痛、止痒作用。口服有驱风作用以及轻微的祛痰作用。

②对中枢神经系统的作用

樟脑的全身作用主要是兴奋中枢神经系统,对于高级中枢尤为显着,大量作用于大脑皮层运动区及脑干,引起癫痫样惊厥。一般剂量的樟脑对呼吸无明显作用,在极度抑制情况下,可看到一些呼吸的兴奋,主要是由于皮下注射时刺激感受器所引起的反射性兴奋。

③对循环系统的作用

樟脑制剂曾一度广泛应用为强心药,但各家报告结果很不一致,迄无定论。它无洋地黄或肾上腺素样作用。对正常心肌无作用,高浓度反抑制之。在离体心脏上,只有在造成衰竭时,方见有兴奋作用。对血管运动中枢,只有在其机能极度低下时,方见有兴奋作用,内脏血管收缩而皮肤血管舒张,血压上升。故认为对循环性虚脱或急性心功能衰竭者有效;但也有人对其疗效持怀疑或否定态度。有人报告,樟脑在动物体内的一个水溶性代谢产物-氧化樟脑,具有明显的强心、升压和兴奋呼吸的作用,商品名维他康复。

④体内过程

樟脑经粘膜、皮下、肌肉皆易吸收。口服吸收也快。在肝中解毒颇迅速,氧化成樟脑醇,再与葡萄糖醛酸结合而由尿中排出。

①《本草再新》:"入心、脾二经。"

②《本草撮要》:"入足厥阴经。"

辛,热。

①《品汇精要》:"味苦辛,温,有小毒。"

②《纲目》:"辛,热,无毒。"

气虚者忌服。

《本草求原》:"忌见火。"

通窍,杀虫,止痛,辟秽。治心腹胀痛,脚气,疮疡疥癣,牙痛,跌打损伤。

①《普济方》:"作膏治诸恶疮及打扑损伤,风湿脚气等疾。"

②《品汇精要》:"主杀虫,除疥癣,疗汤火疮,敌秽气。"

③《纲目》:"通关窍、利滞气,治邪气,霍乱,心腹痛,寒湿脚气,疥癣,风瘙,龋齿,杀虫,着鞋中去脚气。"

内服:入散剂,2~5厘;或以酒溶化。外用:研末撒或调敷。

①治痧秽腹痛:㈠樟脑一分,净没药二分,明乳香三分。研匀,茶调服三厘。(《本草正义》)㈡精制樟脑10克,白兰地或高梁酒50毫升。浸一天,溶解后,每次服1毫升。(《现代实用中药》)

②治脚气肿痛:樟脑二两,乌头三两。为末,醋糊丸,弹子大。每置一丸于足心踏之,下以微火烘之,衣被围覆,汗出如涎为效。(《医林集要》)

③治疥疮有脓者:樟脑八钱,硫黄一钱五分,川椒一钱(炒),枯矾-钱。共研末,真芝麻油调匀,不可太稀,摊在新粗夏布上,包好,线扎紧,先将疥疮针刺去脓,随以药包炭火烘热,对患处按之,日按数次,俟其不能复赶脓,用药包乘热擦之。(《不知医必要》樟脑散)

④治小儿秃疮:韶脑一钱,花椒二钱,脂麻二两。为末,洗后搽之。(《简便单方》)

⑤治大人小孩满口糜烂:樟脑三钱,花椒二钱。共研末,置铜锅内,用碗盖好,并用盐泥将碗周围敷好,置火上数分钟,药升至碗上,刮取,吹入口中。(《贵州中医验方》)

⑥治远年烂脚,皮蛀作痒,臭腐疼痛,日渐痒大,难以收敛:樟脑、黄柏(末)各等分。再取豆粞一撮,和匀涂患处,用布扎紧七日,患处作痒忍之,数日则愈。(《中医杂志》25:10,1927)

⑦治臁疮:樟脑五、六钱,猪脂油,葱白。共捣烂,厚敷疮上,油纸裹好,旧棉花扎紧,一日一换,不可见风。(《经验广集》樟脑膏)

⑧治疬疮溃烂,牵至胸前两腋,块如芥子大,或牵至两眉上,四、五年不能疗者:樟脑三钱,雄黄三钱。为末。先用荆芥根下一段,剪碎,煎沸汤,温洗良久,看烂破处紫黑,以针一刺去血,再洗三、四次,然后用樟脑、雄黄末,麻油调,扫上,出水,次日再洗扫,以愈为度。专忌酒色。(《洞天奥旨》樟脑丹)

⑨治汤火疮、定痛:樟脑合香油研敷,如疮湿,干掺上止痛,火毒不入内也。(《品汇精要》)

⑩治冻疮:潮脑三钱,猪脂一两。先将猪脂炼好,去渣,再将炼好之猪油倾入锅内,下潮脑,微火炼十余分钟下锅,冷为膏,用瓶装好,封口备用,敷三、五次即愈。(《健康报》1958年10月26日)

⑾治牙痛:韶脑一钱,朱砂一钱。为末,每用少许搽疼处。(《神效方》)

⑿治牙齿虫痛:樟脑、黄丹、肥皂(去皮、核)等分。研匀,蜜丸,塞孔中。(《余居士选奇方》)

一般在9~12月砍伐老树,取其树根、树干、树枝,锯劈成碎片(树叶亦可用),置蒸馏器中进行蒸馏,樟木中含有的樟脑及挥发油随水蒸气馏出,冷却后,即得粗制樟脑。粗制樟脑再经升华精制,即得精制樟脑粉。将此樟脑粉入模型中压榨,则成透明的樟脑块。宜密闭瓷器中,放干燥处。本品以生长50年以上的老树,产量最丰;幼嫩枝叶,含脑少,产量低。

《中华本草》《中药大辞典》:樟脑

韶脑、潮脑、脑子、油脑、树脑

出自《品汇精要》;1.《纲目》:樟脑,出韶州、漳州,状似龙脑,白色如雪,樟树脂膏也。胡演《升炼方》云,煎樟脑法,用樟木新者切片,以井水浸三日三夜,入锅煎之,柳木频搅,待汁减半,柳上有白霜,即滤去滓,倾汁入瓦盆内,经宿自然结成块也。他处虽有樟木,不解取脑。又炼樟脑法,用铜盆以陈壁土为粉糁之,却糁樟脑一重,又糁壁土,如此四、五重,以薄荷安士上,再用一盆覆之,黄泥封固,于火上款款炙之,须以意度之,不可太

药材基源:为樟科植物樟的根、干、枝、叶经蒸馏精制而成的颗粒状物。

拉丁植物动物矿物名:Cinnamomum camphora (L.) Presl[Laurus camphora L.]

生态环境:栽培或野生于河旁,或生于较为湿润的平地。

资源分布:分布广东、广西、云南、贵州、江苏、浙江、安徽、福建、台湾、江西、湖北、湖南、四川等地。

樟,常绿乔木,高20-30m。树皮灰褐色或黄褐色,纵裂;小枝淡褐色,光滑;枝和叶均有樟脑味。叶互生,革质,卵状椭圆形以至卵形,长6-12cm,宽3-6cm,先端渐尖,基部钝或阔楔形,全缘或呈波状,上面深绿色有光泽,下面灰绿色或粉白色,无毛,幼叶淡红色,脉在基部以上3出,脉腋内有隆起的腺体;叶柄长2-3cm。圆锥花序腋生;花小,绿白色或淡黄色,长约2mm;花被6裂,椭圆形,长约2mm,内面密生细柔毛;能育雄蕊9,花药4室;子房卵形,光滑无毛,花柱短;柱头头状。核果球形,宽约1cm,熟时紫黑色,基部为宿存、扩大的花被管所包围。花期4-6月。果期8-11月。

樟脑为白色的结晶性粉末或为无色透明的硬块,粗制品则略带黄色,有光亮,在常温中易挥发,火试能发生有烟的红色火焰而燃烧。若加少量乙醇、乙醚或氯仿则易研成白粉。具窜透性的特异芳香,味初辛辣而后清凉。

以洁白、透明、纯净者为佳。

毒性:误服樟脑制剂可引起中毒。内服0.5—1.0g可引起眩晕、头痛、温热感,乃至兴奋、谵妄等。2.0g以上在一暂时性的镇静状态后,即引起大脑皮层的兴奋,导致癫痫样痉挛,最后可由于呼吸衰竭乃至死亡。内服7-15g或肌肉注射4g,可致命。中毒之治疗方法一般为对症治疗,因其在体内解毒快,故常可救活。

1.局部作用:樟脑涂于皮肤有温和的刺激及防腐作用。用力涂擦有发赤作用;轻涂则类似薄荷,有清凉感,此乃由于刺激冷觉感受器的作用。它还有轻度的局部麻醉作用。对于胃肠道粘膜,樟脑有刺激作用,使胃部感到温暖及舒适,大量则能产生恶心及呕吐。临床上用樟脑擦剂有镇痛、止痒作用。口服有驱风作用以及轻微的祛痰作用。

2.对中枢神经系统的作用:樟脑的全身作用主要是兴奋中枢神经系统,对于高级中枢尤为显着,大量作用于大脑皮层运动区及脑干,引起癫痫样惊厥。一般剂量的樟脑对呼吸无明显作用,在极度抑制情况下,可看到一些呼吸的兴奋,主要是由于皮下注射时刺激感受器所引起的反射性兴奋。

3.对循环系统的作用:樟脑制剂曾一度广泛匝用为强心药,但各家报告结果很不一致,迄无定论。它无洋地黄或肾上腺素样作用。对正常心肌无作用,高浓度反抑制之。在离体心脏上,只有在造成衰竭时,方见有兴奋作用。对血管运动中极,只有在其机能极度低下时,方见有兴奋作用,内脏血管收缩而皮肤血管舒张,血压上升。故认为对循环性虚脱或急性心功能衰竭者有效;但也有入对其疗效持怀疑或否定态度。有入报告,樟脑在动物体内的一个水溶性代谢产物--氧化樟脑,具有明显的强心、升压和兴奋呼吸的作用,商品名维他康复(Vitaeamphor)。

4.体内过程:樟脑经粘膜、皮下、肌肉皆易吸收。口服吸收也快。在肝中解毒颇迅速,氧化成樟脑醇,再与葡萄糖醛酸结合而由尿中排出。樟脑1:25000浓度,能完全解除氨甲酰胆碱(1:600万)对离体兔肠的痉挛作用;给予小鼠100mg/kg,能加剧槟榔碱所致的震颤;50mg/kg,可防止菸碱(20mg/kg)的痉挛作用。樟脑对中枢神经系统有兴奋作用,但对呼吸中枢无选择性,中毒剂量则引起惊厥,少量口服在胃内可产生温暖舒适感,大剂量口服则有刺激作用,能引起恶心、呕吐;在皮肤上揉擦可引起发红,产具有轻微的局麻作用,涂于皮肤具有麻木感。

一般在9-12月砍伐老树,取其树根、树干、树枝,锯劈成碎片(树叶亦可用),置蒸馏器中进行蒸馏,樟木中含有的樟脑及挥发油随水蒸气馏出,冷却后,即得粗制樟脑。粗制樟脑再经升华精制,即得精制樟脑粉。将此樟脑粉入模型中压榨,则成透明的樟脑块。宜密闭瓷器中,放干燥处。本品以生长50年以上的老树,产量最丰;幼嫩枝叶,合脑少,产量低。

心;脾经

辛;热;有小毒

气虚者内服不宜过量,气虚及孕妇禁服。皮肤过敏者慎用。

通关窍;利滞气;辟秽浊;杀虫止痒;消肿止痛。主热病神昏;中恶猝倒,痧胀吐泻腹痛;寒湿脚气;疥疮顽癣;秃疮;冻疮;臁疮;水火烫伤;跌打伤痛;牙痛;风火赤眼

内服:入丸、散,0.06-0.15g,不入煎剂。外用:适量,研末,或溶于酒中,或入软膏敷搽。

①治痧秽腹痛:一、樟脑一分,净没药二分,明乳香三分。研匀,茶调服三厘。(《本草正义》)二、精制樟脑10克,白兰地或高梁酒50毫升。浸一天,溶解后,每次服 1毫升。(《现代实用中药》)②治脚气肿痛,樟脑二两,乌头三两。为末,醋糊丸,弹子大。每置一丸于足心踏之,下以微火烘之,衣被围覆,汗出如涎为效。(《医林集要》)③治疥疮有脓者:樟脑八钱,硫黄一钱五分,川椒一钱(炒),枯矾一线。共研末,真芝麻油调匀,不可太稀,摊在新粗夏布上,包好,线扎紧,先将疥疮针刺去脓,随以药包炭火烘热,对患处按之,日按数次,候其不能复起脓,用药包乘热擦之。(《不知医必要》樟脑散)④治小儿秃疮:韶脑—钱,花椒二钱,脂麻二两。为末,洗后搽之。(《简便单方》)⑤治大人小孩满口糜烂:樟脑三钱,花椒二钱。共研末,置铜锅内,用碗盖好,并用盐泥将碗周围敷好,置火上数分钟,药升至碗上,刮取,吹入口中。(《贵州中医验方》)⑥治远年烂脚,皮蛀作痒,臭腐疼痛,日渐痒大,难以收敛:樟脑、黄柏(末)各等分。再取豆栖一撮,和匀徐患处,用布扎紧七日,患处作痒忍之,数日则愈。(《中医杂志》25:10,1927)⑦治臁疮:樟脑五、六钱,猪脂油,葱白。共捣烂,厚敷疮七,油纸裹好,旧棉花扎紧,一日一换,不可见风。(《经验广集》樟脑膏)⑧治疬疮溃烂,牵至脑前两腋,块如芥子大,或牵至两肩上;四、五年不能疗者:樟脑三钱,雄黄三钱。为末。先用荆芥根下一段,剪碎,煎沸汤,温洗良久,看烂被处紫黑,以针一刺去血,再洗三、四次,然后用樟脑、雄黄末,麻油调,扫上,出水,次日再洗扫,以愈为度。专忌酒色。(《洞天奥旨》樟脑丹)⑨治汤火疮、定痛:樟脑合香油研敷,如疮湿,干掺上止痛,火毒不入内也。(《品汇精要》)⑩治冻疮:潮脑三钱,猪脂一两。先将猪脂炼好,去渣,再将炼好之猪油倾入锅内,下潮脑,微火炼十余分钟下锅,冷为膏,用瓶装好,封口备用,敷三、五次即愈。(《健康报》1958年10月25日)(11)治牙痛:韶脑一钱,朱砂一钱。为末,每用少许搽疼处。(《神效方》)(12)治牙齿虫痛:樟脑、黄丹、肥皂(去皮、核)等分。研匀,蜜丸,塞孔中。(《余居士选奇方》)

1.《普济方》:作膏治诸恶疮及打扑损伤,风湿脚气等疾。

2.《品汇精要》:主杀虫,除疥癣,疗汤火疮,敌秽气。

3.《纲目》:通关窍,利滞气,治邪气,霍乱,心腹痛,寒湿脚气,疥癣,风瘙,龋齿,杀虫,着鞋中去脚气。

中国医药信息查询平台: 樟脑

功效作用

1、主要用于痧胀腹痛、吐泻、神昏、疥癣瘙痒、疮疡湿烂、寒湿脚气、牙痛、跌打伤痛等。

2、西医诊为急性胃肠炎、食物中毒证属湿浊中阻者,牙体或牙周疾病引起的疼痛、皮肤浅表的化脓性炎症、急性咽炎、急性扁桃体炎等证属热毒壅聚者,淋巴结结核、小儿中度营养不良证属痰结血瘀者,以及破伤风证属风毒外侵者。

内服:入丸、散,0.06-0.15g,不入煎剂。外用:研末,或溶于酒中,或入软膏敷搽。

1、樟脑为有毒中药,内服0.5-1g可引起眩晕、头痛、温热感,乃至兴奋、谵妄等。2g以上在一暂时性镇静状态后,即引起大脑皮层的兴奋,导致癫痫样痉挛,最后可由于呼吸衰竭乃至死亡。内服7-15g或肌内注射4g可致命。内服过量而中毒昏迷的患者,呼岀的气有樟脑味,可作为确诊的主要标准。外搽樟脑也可能引起过敏,搽后5分钟可引起局部皮肤瘙痒、红肿,全身泛发黄豆大瘙痒性风团,伴头昏胸闷,呼吸困难。

2、中毒的救治主要是对症治疗,因其在体内解毒快,故救治常获成功。在对症治疗中毒患者时,忌用鸦片类制剂,因鸦片类制剂对呼吸有抑制作用,还须忌食油类及乳汁、忌饮酒,因这些饮食能溶解消化道内未排出的樟脑,促进对其吸收,加重中毒。

3、发生樟脑中毒的主要原因是内服过量,故严格掌握用药剂量是预防中毒的重要措施

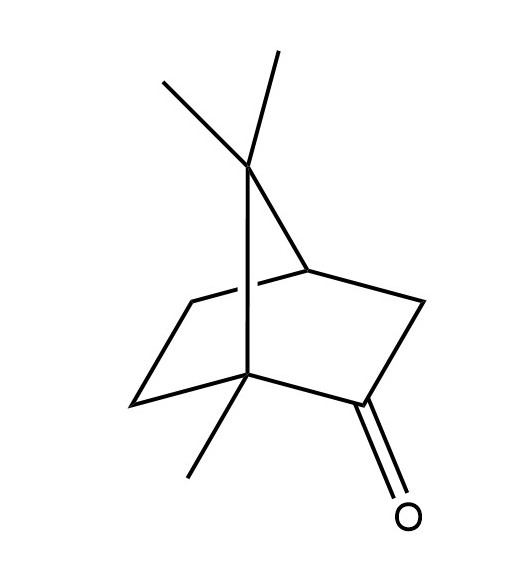

为一种双环萜酮(C10H16O)物质。

1、局部作用:樟脑涂于皮肤有温和的刺激及防腐作用,还有轻度的局部麻醉作用。

2、对中枢神经系统的作用:具有兴奋中枢神经系统的作用。

3、对循环系统的作用:樟脑制剂曾一度广泛应用为强心药,但各家报告结果很不一致,迄今无定论。

4、此外,樟脑口服有驱风作用以及轻微的祛痰作用。

1、《普济方》:作膏治诸恶疮及打扑损伤,风湿脚气等症。

2、《品汇精要》:主杀虫,除疥癣,疗汤火疮,敌秽气。

3、《本草品汇精要》:主杀虫,除疥癣,疗汤火疮,敌秽气。

4、《本草纲目》:通关窍,利滞气,治中恶邪气、霍乱、心腹痛、寒湿脚气、疥癣、风瘙、龋齿、杀虫,避蠹,着鞋中去脚气。

临床应用

1、治癣可与土槿皮、川椒、白矾等配伍应用。

2、治臁疮,与枯矾、轻粉共为细末,湿则干掺,干则油调敷,如香白散(《外科大成》)。

3、治瘰疬溃烂,若与雄黄等份为末,用时先以荆芥煎汤洗患处,再用麻油调涂,如雄脑散(《外科全生集》)。

4、治跌打伤痛,肌肤完好者,可泡酒外擦。

5、治龋齿牙痛,与黄丹、皂角(去皮、核)各等份为末,蜜丸,塞孔中(《余居士选奇方》)。

6、治感受秽浊疫疠或暑湿之邪,而致腹痛闷乱、吐泻昏厥诸证,与没药、乳香(1:2:3)共为细末,每次以茶水调服0.1g,如《本草正义》方。

1、樟脑配麝香:樟脑辛热,功能开窍辟秽;麝香辛温,芳香走窜,功能开窍醒神。二药配伍,能大大增强其开窍辟秽醒神作用。适用于中恶,卒然昏倒或热病神识昏迷及吐泻腹痛等。

2、樟脑配朱砂:樟脑杀虫止痛;朱砂甘寒,功能清热解毒。二药相配,可增强其解毒止痛的作用,外搽可用于牙痛的治疗。

3、樟脑配黄柏:樟脑外用可除湿杀虫,温散止痛;黄柏苦寒燥湿,善清下焦湿热。两药相配,能增强其清热燥湿,杀虫止痛的作用,而又无寒凉阻遏气机之弊。适用于常年烂脚,皮蛀作痒,腐烂疼痛等。

1、樟脑与蟾酥:蟾酥、樟脑均味辛性温热,有毒,都有开窍醒神、辟秽止痛之功,能治疗痧胀腹痛、吐泻不止、神昏等。蟾酥又有较强的解毒消肿、止痛之功,治疗痈疽恶疮、咽喉肿痛、各种牙痛,内服外敷均效,但外用不可入目;樟脑外用具有除湿杀虫、温散止痛之效,可用于疥癣瘙痒、湿疮溃烂及牙痛、跌打伤痛等。

2、樟脑与冰片:樟脑与冰片均有通窍作用,但其性味不同,治疗迥异。冰片辛、苦、微寒,开窍醒神,清热止痛,多用于各种昏厥及口疮咽肿;樟脑辛热,通窍辟秽,止痛杀虫,多用于心腹胀痛,跌打损伤。

加工炮制

取原药材,摊于清洁的纸上,除去杂质,吸除残为小颗粒状、结晶性粉末。白色或黄白色,有留油脂及水分,研成细末。

保存方法

药材鉴别

樟脑为白色的结晶性粉末或为无色透明的硬块,粗制品则略带黄色,有光亮,在常温中易挥发,火试能发生有烟的红色火焰而燃烧。若加少量乙醇、乙醚或氯仿则易研成白粉。具窜透性的特异芳香,味初辛辣而后清凉。以洁白、透明、纯净者为佳。

植物学信息

选择40-60年生优良的母树留种,种子一般在10月下旬至11月开始成熟后,果皮呈紫黑色。果实采回后用清水浸泡1-3d,去果肉,但不可用力过猛,避免破伤种皮,影响发芽率。搓洗后用清水冲去果肉,再拌草木灰脱脂12-24h,再洗净晾干。随采随播或用湿沙、锯屑、谷壳等层积贮藏,播种前用50℃温水间歇浸种,连续3-4次,可提前10-13d萌发,出苗均匀,发芽率可提高15%-20%。冬季至早春播种,多用条播,条距25cm,播种后,覆土,盖草。幼苗出土达20%-30%时,把草揭去。幼苗长出3-4片真叶,开始间苗,移植,并经常除草松土。7-9月是苗木生长盛期,应加强抚育,增施追肥,适当灌溉。入秋后,停止施肥,灌水,使苗梢木质化,否则嫩芽易受冻害。樟树主根特别长,侧根、须根很稀少,因此,在苗期做好切根或嫩苗移植后再造林。一年生苗高达50-60cm,可出圃造林。每1h㎡合理造林密度1500-1800株。樟树纯林病虫害多,最好营造混交林,用于四旁绿化造休的,最好培育三至五年生的大苗,宜在春季芽胞将萌动之前造林(栽植时做到苗正、根舒、压实。栽植后,如枝、叶枯死,可立即截干,让苗木基部再发新苗)。

1、白粉病,在气温高、湿度大、苗木过密、通风不良的条件下最易发生,用石硫合剂喷射。

2、黑斑病,先拔除烧毁病苗,用0.5%高锰酸钾或甲醛溶液消毒,防止蔓延。

3、樟叶蜂,用90%敌百虫或50%敌百虫、50%二溴磷乳剂,50%马拉松乳剂1000倍液喷杀。

4、樟巢螟,用90%敌百虫4000-5000倍液喷射。

5、樟天牛,用铅丝刷刷产卵疤痕,刺杀卵或初孵幼虫。