高山唐松草

高山唐松草,中药名。为毛茛科植物高山唐松草ThalictrumalpinumL.的根和根茎。分布于新疆、西藏。具有清热泻火,解毒之功效,用于头痛目赤,泄泻,痢疾,疮疡。

用于头痛目赤,泄泻,痢疾,疮疡。

马尾黄连

药材基源:为毛茛科植物高山唐松草的根和根茎。

拉丁植物动物矿物名:Thalictrum alpinum L.

采收和储藏:夏、秋季采挖,洗净,晒干。

生态环境:生于海拔2500-5300m的高山划地、山谷阴湿处或沼泽地。

资源分布:分布于新疆、西藏。

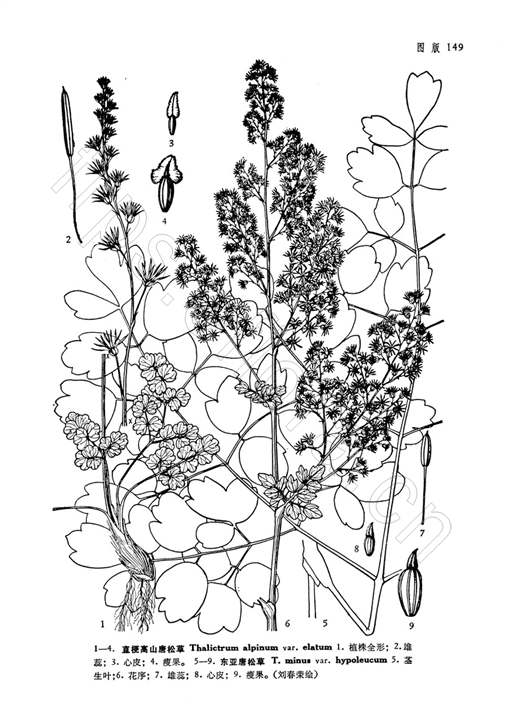

高山唐松草,多年生小草本。全株无毛。叶4-5片或更多,均基生,为二回羽状三出复叶;叶柄长1.5-3.5cm;叶片长1.5-4cm,小叶薄革质,有短柄或无柄,圆菱形、菱状宽倒卵形或倒卵形,长和宽均为3-5mm,基部圆形或宽楔形,3浅裂,浅裂片全缘,脉不明显。花葶1-2条,高6-20cm,不分枝;总状花序长2.2-9cm;包片小,狭卵形;花梗向下弯曲;萼片4,绿白色,椭圆形,易脱落;雄蕊7-10,花药狭长圆形,先端有短尖头,花丝丝形;心皮3-5,柱头箭头状。瘦果狭椭圆形,稍扁,有8条粗纵肋。花期6-7月,果期8月。

根含厚果唐松草次碱(thalidasine),皱唐松草宁碱(thalrugosaminine),厚果唐松草碱(thalicarpine),皱唐松草碱(thalicarpine),高山唐松草二酮碱(thalpindione),N-去甲基皱唐松草定碱(N-desmethyl thalrugosidine),新罗氏唐松草碱(neothalibrine),O-甲基异波尔定碱(O-methylisobolldine)即诏松草卟吩(thaliporphine)也称小诏松草定碱(thalicmidine),异波尔定碱(isoboldine),N-甲基-6,7-二甲氧基异喹诺酮(N-methyl-6,7-demethoxyisoquimolone),氧化小檗碱(oxyberberine),去甲氧化白毛茛分碱(nroxyhydrastinine),掌叶防已碱(palmatine),小檗碱(berberine),非洲防已碱(columbamine),药根碱(jatrorrhizine),木兰花碱(magnoflorine)。

胃;肝;心经

味苦;性宣

清热泻火;解毒。主头痛目赤;泄泻痢疾;疮疡

内服:煎汤,3-10g。外用:适量,研末调敷。

中国医药信息查询平台: 高山唐松草

功效作用

清热泻火,解毒。

用于头痛目赤,泄泻,痢疾,疮疡。

内服:煎汤,3-10g。外用:适量,研末调敷。

尚不明确。

《新疆药用植物志》:“清热解毒,健胃,泻火。治头痛,目眩,肝热目痛,赤白痢疾,腹泻,疮疖痈疽。”

临床应用

1、治肿毒:显马尾黄连适量,捣烂,摊于纱布上,包患处。每日1换。

2、治胸膈饱满:马尾黄连9g,煎酒服。

加工炮制

夏、秋季采挖,洗净,晒干。

药材鉴别

根茎横生,由数个或10余个结节连生,每个结节上面具圆形空洞状茎痕,直径约1mm。细根数条至10余密生于根茎下侧,直径3mm;表面灰棕色。质硬,易折断。

植物学信息

毛茛科植物高山唐松草。

高山唐松草,多年生小草本。全株无毛。叶4-5片或更多,均基生,为二回羽状三出复叶;叶柄长1.5-3.5cm;叶片长1.5-4cm,小叶薄革质,有短柄或无柄,圆菱形、菱状宽倒卵形或倒卵形,长和宽均为3-5mm,基部圆形或宽楔形,3浅裂,浅裂片全缘,脉不明显。花葶1-2条,高6-20cm,不分枝;总状花序长2.2-9cm;苞片小,狭卵形;花梗向下弯曲;萼片4,绿白色,椭圆形,易脱落;雄蕊7-10,花药狭长圆形,先端有短尖头,花丝丝形;心皮3-5,柱头箭头状。瘦果狭椭圆形,稍扁,有8条粗纵肋。花期6-7月,果期8月。

分布于新疆、西藏。

新疆、西藏。

生于海拔2500-5300m的高山草地、山谷阴湿处或沼泽地。