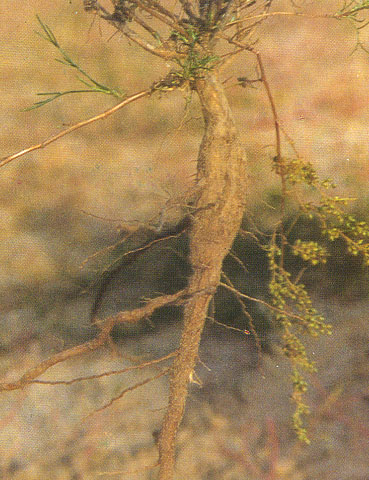

黑沙蒿根

黑沙蒿根,中药名。为菊科蒿属植物黑沙蒿Artemisia ordosica Krasch的根。具有止血的功效。主治鼻衄,吐血,崩漏。

别名

-

药味

-

药性

-

归经

-

分类

-

产地

-

功能

收敛止血。

主治

《内蒙古中草药》:止血。治鼻衄,吐血,功能性子宫出血。

《中药大辞典》:黑沙蒿根

出处

《内蒙古中草药》

来源

为菊科植物黑沙蒿的根。

功能主治

《内蒙古中草药》:"止血。治鼻衄,吐血,功能性子宫出血。"

复方

治鼻出血:鲜黑沙蒿根,去外皮,折断用鼻嗅之(如嗅之过久,能引起鼻腔肿胀)。休克晕倒用鲜根闻之即能苏醒。(《中国沙漠地区药用植物》)

摘录

《中药大辞典》

《中华本草》:黑沙蒿根

英文名

root of Ordos Wormwood

出处

出自《内蒙古中草药》

来源

药材基源:为菊科植物黑沙蒿的根。

拉丁植物动物矿物名:Artemisia ordosica Krasch.

采收和储藏:秋季采挖,洗净,鲜用或晒干。

原形态

黑沙蒿 半灌木,高50-100cm。主根粗而长,木质,侧根多数;根状茎粗壮,直径1-3cm,有多数营养根。茎多分枝,茎皮老时灰黑色,缝裂,当年枝外皮灰黄色,不育枝紫红色。叶黄绿色,多少肉质,无毛,干后坚硬;茎下部叶宽卵形,一至二回羽状全裂,每侧有裂片3-4枚,叶柄短;中部叶长3-7cm,宽2-4cm,一回羽状全裂,裂片2-3对,狭条形,长1.5-3cm,宽约1mm;上部叶短小,3裂或不裂,裂片狭线形,无柄;苞花序多数,在茎顶和枝上排列成复总状花序,有短梗和条形苞叶;总苞片形,长3mm;总苞片3-4层,宽卵形,边缘宽膜质,背面黄绿色;外层雌花10-14朵能育,内层两性花,5-7朵能育,内层两性花,5-7朵不育,子房退化。瘦果倒卵形,果壁上具细纵纹并并有胶质物。花、果期7-10月。

功能主治

止血。主鼻衄;吐血;崩漏

用法用量

内服:煎汤,5-10g。适量,鲜根折断嗅气。

复方

治鼻出血: 鲜黑沙蒿根,去外皮,折断用鼻嗅之(如嗅之过久, 能引起鼻腔肿胀)。休克晕倒用鲜根闻之即能苏醒。(《中国沙漠地区药用植物》)

各家论述

《内蒙古中草药》:止血。治鼻衄,吐血,功能性子宫出血。

摘录

《中华本草》

中国医药信息查询平台: 黑沙蒿根

功效作用

功能

收敛止血。

主治

《内蒙古中草药》:止血。治鼻衄,吐血,功能性子宫出血。

用法用量

内服:煎汤,5-10g。外用:适量,鲜根折断嗅气。

《内蒙古中草药》:止血。治鼻衄,吐血,功能性子宫出血。

临床应用

相关配伍

治鼻出血:鲜黑沙蒿根,去外皮,折断用鼻嗅之(如嗅之过久,能引起鼻腔肿胀)。休克晕倒用鲜根闻之即能苏醒。(《中国沙漠地区药用植物》)

加工炮制

采收加工

秋季采挖,洗净,鲜用或晒干。

植物学信息

植物种属

菊科蒿属植物黑沙蒿。

形态特征

黑沙蒿小灌木。主根粗而长,木质,侧根多;根状茎粗壮,直径1-3cm,具多枚营养枝。茎多枚,高50-100cm,茎皮老时常呈薄片状剥落,分枝多,枝长10-35cm,老枝暗灰白色或暗灰褐色,当年生枝紫红色或黄褐色,茎、枝与营养枝常组成大的密丛。叶黄绿色,初时两面微有短柔毛,后无毛,多少半肉质,干后坚硬;茎下部叶宽卵形或卵形,一至二回羽状全裂,每侧有裂片3-4枚,基部裂片最长,有时再2-3全裂,小裂片狭线形,叶柄短,基部稍宽大;中部叶卵形或宽卵形,长3-5(-7)cm,宽2-4cm,一回羽状全裂,每侧裂片2-3枚,裂片狭线形,长1.5-3cm,宽0.5-1mm,通常向中轴方向弯曲或不弧曲;上部叶5或3全裂,裂片狭线形,无柄;苞片叶3全裂或不分裂,裂片或不分裂之苞片叶狭线形。头状花序多数,卵形,直径1.5-2.5mm,有短梗及小苞叶,斜生或下垂,在分枝上排成总状或复总状花序,并在茎上组成开展的圆锥花序;总苞片3-4层,外、中层总苞片卵形或长卵形,背面黄绿色,无毛,边缘膜质,内层总苞片长卵形或椭圆形,半膜质;雌花10-14朵,花冠狭圆锥状,檐部具2裂齿,花柱长,伸出花冠外,先端2叉;两性花5-7朵,不孕育,花冠管状,花药线形,顶端附属物尖,长三角形,基部圆钝,花柱短,先端圆,棒状,2裂,不叉开,退化子房不明显。瘦果倒卵形,果壁上具细纵纹并有胶质物。花果期7-10月。

分布区域

分布内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海等地。

生长环境

多分布于海拔1500m以下的荒漠与半荒漠地区的流动与半流动沙丘或固定沙丘上,也生长在干草原与干旱的坡地上,在荒漠与半荒漠地区常组成植物群落的优势种或主要伴生种。