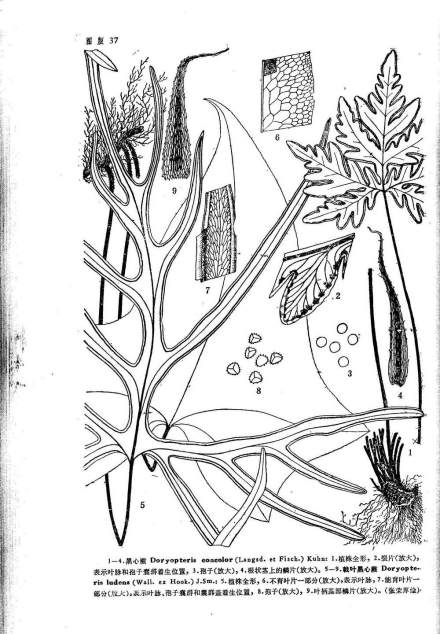

黑心蕨

始载于《中国主要植物图说·蕨类植物门》。

药材基源:为中国蕨科植物黑心蕨的全草。

拉丁植物动物矿物名:Doryopteris concolor (Langsd.Et Fisch.)Kuhn [Pteris concolor Langsd. Et Fisch.]

采收和储藏:夏、秋季采收,洗净,晒干。

生态环境:生于海拔230-800m的林下溪旁或田埂边。

资源分布:分布于台湾、广东、海南、广西等地。

陆生蕨类植物,植株高20-35cm。根茎短而细小,近直立,被披针形鳞片,淡棕色,中央有1条厚的栗黑色中肋。叶纸质,簇生,一型;叶柄、叶轴及羽轴均为亮紫黑色,叶柄长6-24cm,疏被褐色短毛,后近光滑,基部被鳞片;叶片近五角形,长宽近相等,4-8cm,渐尖头,基部阔心形或戟形,几为三等裂,中央1片阔菱形,羽状深裂,长3.5-5cm,宽2-4cm,基部阔楔形,下延于叶轴,基部1对小羽片最大,羽状半裂或浅裂,侧生羽片三角形,长3-4.5cm,宽2.5-3.5cm,基部下延与中央1片下延的阔翅相连,下侧基部小羽片特长,羽状深裂,第2片小羽片有粗齿,其余全缘,上侧小羽片短,全缘;叶脉羽状,小脉二叉分枝。孢子囊群沿裂片两侧边缘分布,先端及缺刻不育;囊群盖全缘。

叶含22(29)-何帕烯[hop-22(29)-ene],何帕醇(hydroxyhopane),6,22-何帕二醇(zeorin),无羁萜(friedelin),羊齿-9(11)-烯[fern-9(11)-ene],角鲨烯(squalene)。

入膀胱、肝二经

微苦;涩;凉

清热利尿;止血。主淋证;外伤出血

内服:煎汤,9-15g。外用:适量,研末敷。

《新华本草纲要》:全草:味涩,性凉。有清热、利尿、止血的功能。用于尿路感染、外伤出血等症。

中国医药信息查询平台: 黑心蕨